いっせいに光るホタルの謎

日本ではホタルは独特の情緒を喚起する生物である。童謡「ほたるこい」では、「こっちのみずはあまいぞ」と歌ってホタルを誘う。スコットランド民謡の「オールド・ラング・ザイン(Auld Lang Syne)」を原曲とする「蛍の光」の歌は、かつて卒業式の定番であった。「蛍の光、窓の雪」は中国の故事「蛍雪の功」からとった歌詞である。4世紀の中国、東晋で光を灯す油も買えない貧乏な若者の車胤が、ホタルを数十匹つかまえて灯りの代わりにした。同じ頃、孫康は長い冬の夜に雪の光をたよりして勉学に励んだ。どこまでが本当か分からないような話である。それでも心を打つ話であったから歌い継がれたのであろう。

雪は光るものではないから、光るように見えてもそれはどこかの光の反射である。しかしホタルはかすかながら自分で光を放つ。群れをなして光るさまは、自然を愛でる文化を育てた日本人には好まれたのであろう。それにホタルの命は儚い。成虫になって1~2週間ほどしか生きられない。産卵するからだろうか、雌の方が少し長く生きるという。桜の花もそうだが、わずかな時間しか美しさを楽しめないものに対しては、ことさら愛でる気持ちが深くなるのは分かる。

スティーヴン・ストロガッツという数学者が書いた『SYNC(シンク)―なぜ自然はシンクロしたがるのか』(早川書房、2005年)は、非線形力学の話から動物や人間の同調行為を見渡そうとする興味深い本である。ホタルがなぜ一斉に光るのかという謎に取り組んだ研究者たちの話から始まる。集まったホタルが同じような周期で光を放つことに不思議さを感じ、その謎を解こうとした人が紹介される。そこからストロガッツがいざなったのは、同期という現象の不思議さである。一匹一匹のホタルは、誰かに命じられて光を出しているわけではない。それなのに一斉に光る。一定の時間一斉に光るということは、光るリズムも一緒ということである。

同期(synchronization)は同調とも訳される。同期と同調では、日本語では少しニュアンスが違うが、ここではあまり区別しないでおく。ストロガッツは同期現象は満ち溢れているとし、人間の体にも相互同期という現象が3つのレベルで起きているとしている。1つは特定の臓器の中の細胞が相互に同期していることである。化学的、電気的リズムが同期する。2つは各種の臓器間での同期である。ただしこれはすべての臓器の間で起こるわけではないという。3つが体と環境との同期である。昼は起きて夜は寝るというような例である。

静寂高揚いずれにも同期は起こる

『SYNC』という本には宗教の話はほとんど出てこないが、流行現象や群衆行動にも言及していて、宗教にも関わってくることが推測できる。3つのレベルの相互同期は、人間の体に関して言っているので、当然宗教現象とされるものでも起こっている。座禅道場で静かに瞑想している時の心の動きから、宗教的指導者の呼びかけに信者が一斉に手を振り声をあげて応えるような場面にまで、さまざまな場面が思い浮かぶ。静寂高揚、いずれにおいても同期現象が生じているはずだ。

宗教の儀礼は多くは静かで荘厳なものである。イスラム教で金曜日お昼過ぎに行われる集団礼拝は、何百人、何千人集まっていても、メッカ(マッカ)の方に向かって一斉に手足をつき頭をさげて祈る。神社で神職が大幣(おおぬさ)をもってお祓いをする時、参列者は静かに頭を垂れている。他方で賑やかな行事、時には狂喜乱舞するかのような儀礼がある。イスラム教では一か月のラマダーンが終わると「イード・アル・フィトル」と呼ばれる祭りがある。モスクに多くのムスリムが集まり、食事をし、おしゃべりをする。この日に新しい服を着るという人も多い。神社の祭礼であると、静粛な祭りが終了したのちに直会(なおらい)というのがある。神職も参列者も酒を飲み、食事をし、楽し気に語り合う。

一斉になされる祈りでは明らかに同期現象が生じているのが、外から観察しているだけで分かる。リラックスした食事や歓談には、すぐさま同期現象を見出すのは難しそうである。だが神輿をかつぐような場合には、同期現象は明らかに生じている。「心を一つにして」というのは、端的に同期を促す言葉である。一斉に動くには呼吸を整える必要がある。足の歩みをそろえる必要がある。一糸乱れぬというのも同期現象の表現の1つである。

宗教の儀礼に同期現象があるのは明らかだが、宗教特有というものではない。「一糸乱れぬ」というのは、素晴らしい出来栄えの団体競技を褒める時の常套句の1つである。「心を一つにする」のは、集団での活動においてはよく使われるし、とりわけ自らの政策がうまくいかない時に、政治家が好んで使うフレーズの1つである。宗教現象において同期という問題を考える時には、体の動きだけでなく、言葉に対する反応という面に思いを致さなくてはならない。

終末予言のインパクト

終末論(eschatology)はギリシャ語起源で、「終わりについての学・教え」という意味である。本来、この場合の終わりには、個人的な終わり、つまり死と死後の世界についての問題と、人類・世界の終わりの問題の2つが含まれている。どちらにしても恐怖を引き起こす話ではあるが、構造的には世界の終りの話の方が少し複雑である。世界が終わるから自分も終わることになるという推論過程が生じる。

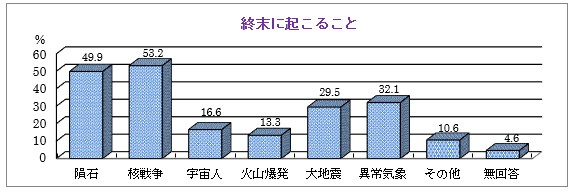

20世紀後半、日本ではノストラダムスの予言が一時期ブームとなった。1973年に刊行された五島勉『ノストラダムスの大予言』という書が、そのブームの大きな引き金になった。1999年に終末が来るという予言を多くの人は戯言と受け止めたが、本当だと信じた若い人もけっこういたようだ。この予言の持った影響については1999年の学生宗教意識調査(本連載第5回参照)で確かめ、ある世代にはそれなりに大きな影響を与えたことが分かった。10,941人の学生を対象にしたこのアンケート調査では、終末に起こるとして噂になったものとして多かったのは、核戦争、隕石の衝突、異常気象、大地震などであった(下図参照)。

終末論はゾロアスター教にもあったが、世界的な影響を与えたのは言うまでもなくキリスト教の終末論である。それは携挙という概念とともに、一部の信者の間ではあるが、現在でも強い信念として抱かれている。携挙とは英語でraptureと言う。携挙の話は、新約聖書の「テサロニケの信徒への手紙」の中に出てくる。パウロがギリシャのテサロニケにいる信徒たちに送った手紙である。その4章16節から17節にかけてこうある。

すなわち、合図の号令と、大天使の声と、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から降って来られます。すると、キリストにあって死んだ人たちがまず復活し、続いて生き残っている私たちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に出会います。こうして、私たちはいつまでも主と共にいることになります。

死んでいる人はよみがえり、生きている人のうち、信仰ある人たちは雲の中に引き上げられる。そうでない人は地上に残り、つまりは置き去りにされた人になるので、レフト・ビハインドとなる。2014年の米国映画「レフト・ビハインド」はこの携挙を踏まえ、どのようなことが起こりうるかを描いている。映画では飛行機の中で、男性の体が洋服を残して消えたことに妻が驚くシーンがある。携挙という概念を知らないと、オカルト映画の類に見えてしまうかもしれない。

1992年10月28日に、韓国でタミ宣教会の牧師が携挙と世界の終末の訪れについて予言した。予言が外れた後、その牧師は多額の資金を信徒たちから詐取していたとして逮捕され有罪となった。少数とはいえ、終末の時に訪れるであろう事態を想像して恐怖を感じたり、それに備えようとしたりする人がいる。たとえばエホバの証人(ものみの塔)の信者は、世俗的誘惑を退け、輸血拒否も貫いて終末の時に備える。

脳波同調の実験

同期現象は宗教の場でさまざまに起こるのだが、そこでは言葉が果たす役割が大きい。近年ウリ・ハッソンが実験に基づき論じている「脳波同調」という現象は、宗教の説教の影響を考える上でとても参考になる。彼は話の内容によって聞いている人の間で脳波同調が起きるということと、話す人と聞いている人の間でも脳波同調が起こるということを見出した。

彼が行なった実験はこうである。特徴的な内容の話を英語からロシア語に訳し、それぞれのネイティブに聞いてもらった。聴覚野では言語が異なるため似た反応は起こらなかったが、脳の高次の領域ではストーリーに対応して同じような脳波が観察されたという。つまり文法や音が違っても、話の内容が同じであれば同じ反応になることを意味する。さらに話し手は経験しているが、聞き手は経験したことがない内容の場合でも、聞いた人が話し手の脳波と同じような状態になる場合も紹介している。彼はこうしたケースでは話し手の経験がコピーされていると解釈する。ただしそれはコミュニケーションが成り立っている場合のことである。同じ話が異なった反応をもたらす場合についても触れている。事前にどのような情報を得ていたかによって、同じ話に聞き手のパターンが二分された場合を実験している。

彼の主張に沿って考えると、名作が翻訳されても名作として評価される場合が多いことの理由も分かりやすくなる。宗教の説法、講話などにおけるストーリーが持つ意味に、あらためて注目したくなる。たとえば最後の晩餐で、イエスがこの中に私を裏切る者がいると告げた有名な話がある。ギリシャ語で書かれた新約聖書でも、英語の聖書でも日本語の聖書でも、この箇所を読んだ人は脳のある部位の脳波に、同じような動きが生じている可能性がある。旧約聖書、新約聖書、あるいは仏教経典でも、そこにはさまざまなストーリーが組み込まれている。そのうちで説法の類などで用いられるのは比較的限られている。信者が心に刻んでいる話もそう多いわけではない。心に残る話は、脳波同調を起こしやすいストーリーに違いない。

神話学では英雄神話が神話類型の1つとされる。数々の苦難に打ち克ち、無事帰還するのが基本的なストーリーである。英雄に限らず、人が非常な苦難をして、それを乗り越え成功に至った話は、心を動かさずにはいられない。新宗教の座談会においても、いろいろ苦しいことがあったが、すべて信仰の力によって乗り越えることができた、といった信者の体験発表は定番とも言える。

宗教社会学者の大村英昭は、日本仏教の役割を考察しながら、宗教にはタタリとオカゲ、煽りと鎮めが組み合わさっていると見做した。浄土真宗の寺院の住職でもあった社会学者らしい分析である。死は必ず訪れますというのも、一種の煽りである。非常な恐怖を想起させ、それを乗り越える道を示すストーリーが、宗教には満ち溢れている。

具体的イメージが浮かんで人の心は動く

新約聖書の4つの福音書のうち、ヨハネによる福音書を除いた3つ、すなわちマルコによる福音書、マタイによる福音書、ルカによる福音書は、同じような観点から書かれているので「共観福音書」と呼ばれる。共観福音書には、いずれも終末を予測させる記事がある。たとえば、マルコによる福音書の13章には、終末が近づくと、偽メシア、偽預言者が数多くあらわれるとし、イエスの再臨の時を示す次のような記述がある。とても具体的な恐ろしげなイメージがわいてくる。

それらの日には、このような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の諸力は揺り動かされる。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで、選ばれた者を四方から呼び集める。

比較的平和と言われた1970年代、80年代の日本において、ノストラダムスの予言のような、恐怖の予言が広まったという事実からは、生存への恐怖は避けるべきものであるがゆえに、常に大きな関心を呼び起こすものだと考えられる。人を多く集める説法者が、頻繁に恐怖を呼び起こす具体的ストーリーを示すのは、どんな話が脳の同期・同調現象を起こしやすいかを、体験的に知っているからではと推測される。教典の類においても、たいてい天国や浄土の話よりも、地獄の話が微に入り細を穿つのは納得がいく。とはいえ、やたらと恐怖を煽る説教者には、時には懐疑の目を向けてもよさそうである。これは政治家の言動からの推測である。危機を煽るだけの人は、実は解決策など持っていない。多くの人を苦しめ続けているコロナウイルスの唯一の貢献は、それに気づかせる役割を果たしたことだと個人的には感じている。

※次回は6/9(水)更新予定です。